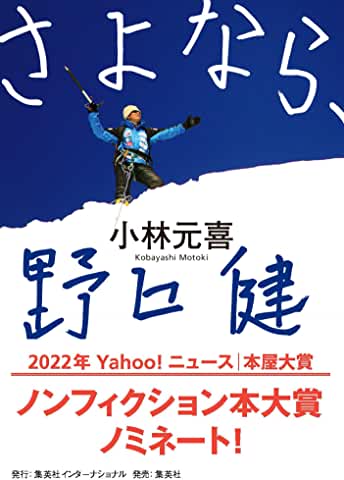

155 小林元喜 集英社インターナショナル

野口健って何なんだろう、と思っていた。七大陸最高峰世界最年少登頂の記録を持ち、富士山やエベレストで清掃活動をし、ネスカフェのCMに出てる人。だけど、選挙に出馬するとかしないとか言ったり、小池都知事をやたらと応援したり、なんか胡散臭い気がしていた。

この本は、そんな野口健の秘書をやったり、やめたりを繰り返した人が、もう二度と野口健と関わるまい、と心に決めて縁切り神社に行くところから始まる。なんだそれ、と思うよね。

最初のほうに服部文祥が登場する。服部は野口健を「登山家としては三・五流」と断じる。服部文祥はサバイバル登山を信条としている。最低限の装備で必要な食料などは現地調達しつつの長期登山である。角幡唯介などを見てもわかる通り、本気で山に挑むような登山家は、人が登攀しないルートをたどったり、無酸素、極小装備などにこだわったりする。自然と対峙すること自体に意味を見つけ、それを喜びとする。否応なくそうしたくなる人たちである。だが、野口健は違う。山に登ることそれ自体を喜びとするというよりは、山に登ったという事実や記録が社会的にどう評価されるか、それによって自分の存在がどれだけ価値あるものになるかが目的となる。七大陸最高峰世界最年少登頂も公募された登山隊にお金を支払って参加したものがほとんどである。本当の登山家はその成果をあまり評価しない。

エベレストや富士山の清掃活動も、本来、その山に行けば、登山家は山頂を目指す。だが、野口は山頂は目指さずに、その辺りを清掃する。そんなことをやってきた人はいない。いないからこそ、それをやることで、環境問題に一石を投げかけることができる。だが、それは登山とはまた別である。人に注目されるような意味ある行動をした、という事実こそが大事なのである。

野口の父は日本の外交官である。野口の母、モナはエジプト人である。モナの父はエジプト人とレバノン人の両親を持ち、母はフランス人とギリシャ人の両親を持つ。つまり、野口には合計五つの国の血が流れている。そのことで、野口健は小さいころからいじめられた。だが、それに寄り添う大人はいなかった。母親は、いじめられて泣きながら帰宅した野口に、誰にいじめられたかを聞き、その子たちを殴ってくるまでは家に入れない、と宣言したという。野口は外で時間をつぶし「殴ってきた」と嘘をいうと母は抱きしめて家に入れてくれた。そんな母は、のちにエジプトで不倫に走り、家を出た。

イギリスの全寮制の学校に入った野口は、そこで初恋を経験する。相手は非常に優秀な女子であったが、野口はじっと机に向かって勉強することが苦手だった。優秀な女子と成績の振るわない男子の恋は学校にとがめられ、彼女からは勉強するように要求され、うまくいかずに恋は終わる。野口は、文章を書いたり、何かをアピールするのはとても上手だったが、学業はからっきしだったのだ。母に捨てられ、初恋の彼女に捨てられたことが、その後の野口に大きな影響を残す。

この本の筆者もまた、若い頃に挫折した人である。高校になじめず、恋に走り、ほかの高校を再受験したりした経験を持つ。村上龍を知ってこんな小説を書きたいと願った彼は、長崎の村上龍の実家に行き、その父親と親交を結び、実家の電話の横の住所録を盗み読んで村上の電話番号を知る。村上龍に「お父さんのお世話になったからお礼を言いたい」と電話して、そこから村上龍との関係をつくっていく。同じようなやり方で、石原慎太郎にも近づき、彼の公式サイトの制作、運営に携わる。そこから、次に野口と知り合い、秘書となっていく。

野口とこの作者はとても似ている。周囲が自分をどう評価しているか、人が自分を必要としているか、がとても大事な人たちだ。みんなに認められたいという願いが大きくあって、そのために何をすればいいか、という考え方をする。誰が何と言おうと呆れられようと一人で北極に行って犬ぞりに乗っちゃう角幡唯介や、誰にも内緒で一人で山にこもって食料無しで縦走するような服部文祥とは対極の人たちである。だから、彼らが野口健を認めないのはよくわかる。

正直なことを書けば、この本は、とても痛い。精神的に鬱になるほど追い詰められたり、格闘したりしながら生きていることはわかるのだけれど、いったい何が欲しいの?と思わずにはいられない。すごいという賞賛、大いなる評価、やっぱりすごい人だという賛辞。それらがないと安心していられない、自分を自分で信じられない、支えられない危うさが常に漂っている。互いを比べ合ったり、相手がいないと生きていけない自分を呪ったり、役に立っているのに評価しないと怒ったりしているが、自分が何をやりたいのか、やっていることに自分が納得しているのか、が他者評価なしにはわからないのだ。これをやれば誰かに認められる、と思うものに飛びつきたくなる衝動が常にある。二人とも、同じに、だ。それが痛い。

ネットで調べたら、驚いたことに、縁切り神社で縁を切ろうとまでしていたはずなのに、この本が出た後、二人はロフトでトークショーを行っている。本当は何を考えているかは別として「よくここまで書いたな、こんなに書いても書かれても、俺たちそのおかげで、むしろもっとわかりあったかもしれないんだぜ」という風を装うことがきっと彼らには大事だし、必要なんだろうな、と想像するばかりである。こういうのを共依存というのだろうか。何か痛々しい読後感であった。