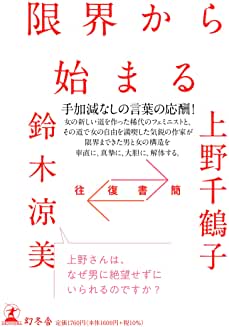

47 上野千鶴子 鈴木涼美 幻冬舎

正直言って、しんどい本であった。実は久米宏の本よりも先にこれを読み始めたのだが、読み進めるのが大変なので、途中から後回しにしてしまったくらいだ。

上野千鶴子は言わずと知れたフェミニズムの第一人者である。一方、往復書簡の相手方である鈴木涼美は慶応大学を経て東京大学大学院で修士まで学んでいる。のちに日経新聞社に勤めるが、学生時代にキャバレーのホステスやAV女優として働いた体験を著作化し、それをきっかけとして退社、作家となる。両親は学者であるそうだが、経歴はなかなかハードである。

鈴木は、被害報告ではない形で搾取の構造と男女の共犯関係を、どこかに仮想敵を作らずに描き出したいと考えていたという。加害者とされるものの弱さと被害者とされるもののしたたかさを描くことで、かわいそうと思われずに両者の愚かさを指摘できるはずだ、と。だが、こうした被害者の皮を剝ごうとする試みー私たちも強いとか、私たちも得をしていたという視点だけが必ずしも正しいわけではなく、被害者であることを恐れない姿勢が強さもつということにも気づくに至ったという。その両者のはざまにあって、上野に様々な質問をぶつけていくのが本書である。非常に興味深くはあるが、同時に、女性であることをどう受け止めながら生きるかという問題を抱えている人間にとっては、ある種痛かったり、欺瞞を突き付けられたり、恥を思い出させられたりもする、ひりひりさせる本であった。

被害者を名乗ることは弱さの証ではなく、強さの証であるとして、上野は伊藤詩織さんの名前を挙げている。彼女の行動がどれだけ世の中に強いインパクトを与えたか、どれだけ多くの女性の共感を呼んだかは記憶に新しい。隙があったとか、そうなることくらいわかっていただろうなどという下衆な意見もあったが、そんなものをはるかに超えて彼女の強さ、聡明さを支えたいと願う女性が大勢いた。そんなことでは傷つかないと自分を言いくるめて黙り込んだり、それをうまく利用する方向に向かうことで事実を糊塗したりせずに、堂々と加害男性の卑劣さを糾弾する。その被害者としての声明がいかに清々しいか。それは実に鮮烈な事実であった。

鈴木は清田隆之の著作にも触れ「男性として自らが持つ加害性に気づいて、自分も傷つき、不器用ながらも向き合おうという男性」が平場にも増えてきたかもしれない、という。が、それも半信半疑でどこかうがった見方をしてしまう、と同時に述べている。この気分もわかる。私も彼の著作を読んで、男性は男性なりに抑圧され、追い詰められながら生きているというのだなあと思ったし、だからこそ分かり合いたいと考えはした。が、同時にこれもまた、男性の優位性に乗っかったうえの安易な上からの手の差し伸べ方、あるいは自己憐憫に過ぎないのではないか、という疑念もどこかにあったことは確かである。だとしても、私はこれを信じたい、と最終的に思ったわけではある。そういう経路をたどらずにはいられないところに、私たちの生きた時代のすべてがある、のかもしれない。

鈴木は高校時代、ブルセラ少女であった。下着などという古くなったら捨てるものを簡単にお金に換え、そんなものに対価を差し出すオヤジを見下し、得た金銭で好きなものを手に入れる自分に酔っていたという。だがその一方で、オヤジの方はお金に寄ってくる馬鹿な女子高生を見下し、自分で稼いだお金で間接的にセックスを買える自分に酔っていたのだろうという。どちらも自分勝手なストーリーを生きて、それらが交わることはなかった。鈴木にとって男性とはそういう唾棄すべき存在であった。だからこそ彼女は上野に「なぜ、男性に絶望せずにいられるのか」と問う。

上野は自分を振り返ってどぶに捨てるようなセックスもたくさんしてきた、恥の多い、失敗もたくさんある人生だった、とあっさりという。だが、恋愛はしないよりはしたほうがずっとよい、という。恋愛という場で人は自己と他者についてとことん学ぶからだ、と。

自分が何者かもわからない時期に、赤むけの自我を他者にさらし、同じことを他者に要求することを通じて、ようやく「わたし」というものをつくってきた

と上野はいう。そして恋愛とは

他者が絶対的に隔絶した存在であること、他者とは決して所有もコントロールもできない存在であることを確認しあう行為

であるという。そして、その死闘を経て、人は寛容になれる、と。上野千鶴子がこのように自己を語るのは珍しいことだ。これらの言葉は、恋愛体験者ならたいていが思い当たるような実感に満ちている。一方、鈴木が語っているのは、男性への強い否定、あきらめであるかのように思えるが、実は女性をも含めた人間すべてに対する絶望感のようにも感じられる。実際、上野も「なぜ男性に絶望せずにいられるのか」という問いに対し、以下のように答える。

「しょせん男なんて」と言う気は、わたしにはありません。「男なんて」「女なんて」というのは「人間なんて」と言うのと同じくらい、冒涜的だからです。人間は卑劣で狡猾でもありますが、高邁で崇高でもありえます。(中略)石牟礼道子さんの作品に出てくる男女を見ると、「人間て、けなげだなあ」とその必死さに打たれますし、中村哲さんのようなひとがいると思うだけで、粛然とした気持ちになれます。

(中略)

ひとを信じることができると思うのは、信じるに足ると思えるひとたちと出会うからです。そしてそういうひととの関係は、わたしのなかのもっとも無垢なもの、もっともよきものを引き出してくれます。

学者である鈴木の父親は、エーリッヒ・フロムの新訳を出したところであるという。それを上野は引用する。

フロムは、愛するとは能動的な行為だとはっきり言っています。そして能動的な行為こそ、自律の証です。そう思えば対価を求めずに与えることほど、豊かな行為はあるでしょうか。その報酬は、他人からではなく、自分自身から来ます。

上記の引用は、承認欲求に関して語られている。承認欲求は、非常に厄介なものであると私も思う。私たちが日々の生活の中で悩み苦しむ大きな問題の根源には承認欲求がある、と思わずにはいられない。鈴木がずっと語っていることどもも、最終的には自分をどう承認するか、されるか、というところに帰結するような気すらする。

この本には、まだ様々な問題が取り上げられている。私が驚くのは、高校時代に下着を売り、大学時代にはホステスとなり、さらにはAV女優とまでなった鈴木が、母親との関係性にその原因を求めながら、親の愛を絶対的なもの、決して失わないものとしてとらえていたことである。上野も、様々な問題はありつつ、両親は絶対的に自分を受け入れる、愛し続けるという基本を持っていたと自分で言っている。親の思い通りでない限りにおいて私は見捨てられる、嫌われる、生きている資格がない、という思いにしばられた子供時代がなかったことが、このような形で展開してくのか・・。私はほとんど呆然となる。親に虐待され続けた子供が親にせっせと仕送りをし、ずっと愛情を注ぎ続けてしまう傾向があるように、無限の愛を信じているからこそ、彼らが嫌いそうな、嫌がりそうなことを志向する、そこに麻薬的な魅力を感じるという驚きの告白(!)に、私はひっくり返りそうになる。人は本当に、一人一人違う生まれ方、育ち方をするものなのだなあ、と。

おそらく読み落としていることがたくさんあるように思える。だが、読み返すのは非常にハードである。なぜ、ここまでハードなのか、疲弊しながらでないと読めないのか。そこにこそ、私自身の抱える問題が潜んでいるのかもしれない。ああ、疲れた。けれど、一読の意義は大いにある本である。こじれた女子は、ぜひ。

(引用はすべて「限界から始まる」上野千鶴子 鈴木涼美 より)