128

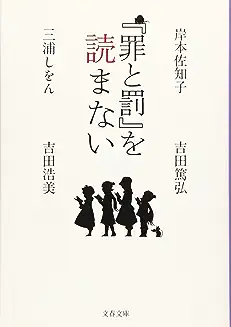

『罪と罰を読まない』 岸本佐知子 吉田篤弘 三浦しをん 吉田浩美

文藝春秋

とある宴会の片隅で四人が集まって、ドストエフスキーの『罪と罰』を読んだことがあるか?という話になった。四人とも読んだことはない。知っているのは、「確か、主人公がラスコーなんとかという青年」「おばあさんを殺したらしい」「お金目的?」程度の極めて不確かな情報である。問題なのは、その四人が揃いも揃って本に関わる仕事・・・それも小説に携わる仕事をしていということである。であるからして、この世界的名作を読んでいないと明言するのは大いにはばかられるのだった。

ところが、読んだことがある人に尋ねても、実は、上記のような情報以上のものはあまり出てこない。つまり、「読んだ」と「読まない」にはそれほど大差がないのだ。であるのなら、この際、四人で『罪と罰』を読まずに徹底的に話し合うのはどうだろうか、ということとなった。そんな馬鹿げた企画だから、自主制作で同人誌として刊行しようと目論んでいたのに、何故か文藝春秋などというメジャーレーベルから出されることになってしまったのがこの本というわけである。

その四人というのが、上記の面々である。すごいメンバーだなあ、と思う。最後のほうで本物を読み終えてからもう一度四人で話し合うのだが、四人が揃って「登場人物が全部、変。」という感想を持っているので笑ってしまった。いや、あなた達四人も全員変ですから、と突っ込まずにはいられない。

あとがきで三浦しをんが、『いつ、「読む」ははじまるのか』と書いている。それは、本を開いて最初の一文字を読みだした時ではない。まだ一文字も読んでいない時から四人は、いったいどんな物語なのかと期待し、ああでもないこうでもないと夢中で語り合い、『罪と罰』を堪能していた、と。つまり、「読む」は「読まない」うちからすでに始まっていたのだ。

ああ、そうだなあ、と私は思った。私は、書評とか、誰かのおすすめとか、あるいは何か別の本の中に登場してきた本の題名を元に読みたい本を見つけることが多いのだが、そうやってとある本の内容の断片に出会ったときに「きっとこんな内容だろう」「こんな場面があるんじゃないか」と期待している。実際に読んでみると、期待通りのこともあるし、裏切られることもある。が、いずれにせよ、読みたい、読もう、と思った瞬間から、わくわくした心の中で、もう「読む」は始まっているのだ。

今では、私の読む本の殆どは図書館で賄われる。読みたいと思った瞬間に素早く購入してすぐに読む、という方法を取っていた時期もあったのだが、それを続けると、目黒係数(家計に対する書籍購入費用の割合)が過剰に高まり、かつ、自宅の書棚が溢れ、床が凹み、引っ越しが困難になる・・・という事態を招く。なので、図書館に頼らざるをえない。予約を入れて、読みたい本がすぐに入手できる場合は問題はないのだが、人気の本は、数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上待たなければならないこともある。そうなると、心のなかでふくらんでいた期待は、すでに何処かへ消え去っている。下手すると、なぜこの本を読もうと思ったのか、全く覚えていない場合さえもある。これって、せっかく始まった「読む」がへし折れてしまっていることになる。それでいいのか。あんまり良くないなあ。と思いつつ、家計と住宅事情を優先せざるを得ない現状である。

まあ、そのかわり、何の偏見も先入観も持たずに読める、という利点もあるけどね。

本を読むのは、本を読み始めたそのときに始まるのではない。そして、本を閉じたそのときに終わるわけでもない。こうやって、読んだ本から出発して、いろいろなことを考えたり、他の人と本を媒介として話しあったりする喜びもまた、「本を読む」の一環なのだから。

「本を読む」って楽しいなあ、深いなあ、と改めて思う私である。

2016/1/10