163 高野秀行 文芸春秋

新刊が出たら即買いの作家の一人、高野秀行。この本もとっくの前に買ってあったのだけど、500ページ近い厚さになかなか手が出なかった。夫はさっさと読んで、面白かったと盛んに言っていたのだけれど。どうも年齢のせいか、集中力が持てなくなって、家でじっくり本に向き合えない。だからこそ、旅先は読書のチャンス。というわけで、重いのに、この本を旅のお供に連れて行ったら、ちゃんと読み通せたのであった。

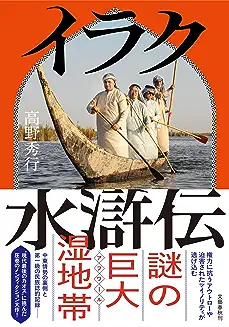

「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」でおなじみの高野秀行、今回のテーマはイラクの湿地帯である。荒涼とした砂漠地帯というイメージしかないアラビア半島に、実は四国の面積を上回るほどの湿地帯が存在し、三十から四十万人もの水の民がいるという。この湿地帯は昔から戦争に負けた者や迫害されたマイノリティ、山賊や犯罪者などが逃げ込む場所だった。湿地帯はラクダも像も戦車も使えないし、巨大な軍勢多押し寄せることもできない。迷路のように入り組んだ水路では進む方角すら分からなくなるからだ。それはさながら中国の「水滸伝」梁山泊のような場所である。

子ども時代に水滸伝を何度も読んだ私である。高野が現地に出向いて出会った人をいちいち水滸伝の登場人物になぞらえるのが面白く、イメージもつかみやすかったのだが、水滸伝を知らない人はどのくらいこれを把握するのだろう。

湿地帯には、歴史の中でひっそりと隠れるように生き続けてきたマンダ教徒たちがいた。マンダ教は洗礼者ヨハネを崇拝し、日曜日に洗礼を行うというからキリスト教との関連性も強いように思われる。が、彼らはキリスト教を明確に否定している。また、彼らは差別の対象となり迫害されてきたというが、同時に非常にプライドの高い誇り高き人々でもある。マンダ教徒とは何か、というのもまた、高野のテーマの一つとなる。

現地の人々と触れ合おうとすると、まずはおもてなしを受けねばならず、常に満腹の上にごちそうをふるまわれ、断ることはあり得ない状態で、お腹が苦しくてならない。が、これを乗り越えねば信頼関係は築けない。アラビアの人々のホスピタリティはすごいのだ。そして、船大工に伝統的な美しい船を作ってもらったり、歌を習って歌ったり、踊ったり。もちろん様々な調査を行って、誰も知らなかったこの湿地帯の真実が徐々に明らかになる。これが、非常に面白い。高野の文章は、明らかに進化している。飽きさせないし、わくわくするのだ。

湿地帯は、実はエデンの園のモデルとなった地域だともいわれる。川は湿地帯に溶け込み、緑の湿原や太陽の強さや明るさが人々の活気や笑顔を引き出す。人はそこを離れて安定して快適な都市をつくっても、季節の良い時期には緑豊かな湿地帯と湿地民を眺めて「ああ、こういう自由で平等な生活が神の意思にかなう本当の人間の生活だよなあ」などという思いにとらわれたのだろう、と高野は書く。今の自分がそう思っている、とも。

そんなエデンの園だが、男性は妻を二人、三人と持つことができる。通常、妻をめとるには大変な財産が必要となるが、それをクリアするための方法がある。ゲッサ・ブ・ゲッサである。イラク語では「交換」の意味。従弟同士で娘を嫁として取り換えっこするのである。そうすれば、嫁とりの贈り物は相殺されて、一銭もかからない。親戚のおじさんが、ある日突然、夫になって、しかも私は二番目だって?と知った娘の思いやいかに、と心が凍る思いがする。最初の奥さんと二番目の奥さんはどちらが上の立場か、という質問に対しては「そりゃ二番目だよ。俺が二番目の方を愛してるからな!」と答えが返ってくる。うーむ。これは圧倒的な男性優位社会である、というか、女性の意思や権利は一切考慮されていない。・・エデンの園か?自由で平等な生活か?

とまあ、そんな疑問も抱きつつ、しかし、本書は面白い。今まで知らなかった、想像もしたことの無かった世界が広がっている。最後の方では美しい手刺繡の布の話が出てくる。これは、どこかアボリジニの伝統文化を思い起こさせるような素朴で生活感のある、そしてとても美しい布である。

高野の視点は、政治や権力や抗争といった大きな枠組みにとらわれず、日常の料理や歌や踊りや衣類、布のような雑貨など、生活に密着したところに興味がある。毎日どんな気持ちで、どんな風に人々が過ごしているか、を地に足のついた視点で探る。だからこそ、面白いのだ。そして、そこから出発しなければ、実は政治も権力も、本当のところは見えてこないのだ。

高野秀行は面白い。次はどんなところへ行って、どんなことを見せてくれるのだろう。どうかずっと元気でいてほしい。