113

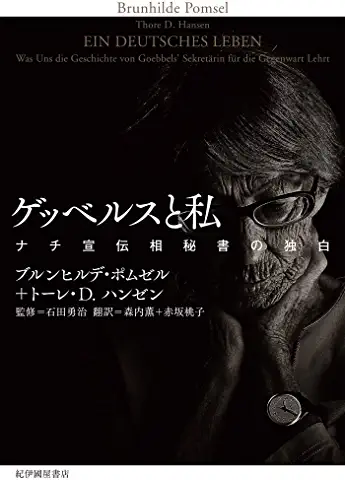

「ゲッベルスと私」

ブルンヒルデ・ポムゼル ナトーレ・D・ハンゼン 紀伊國屋書店

ブルンヒルデ・ポムはナチスドイツの宣伝省でゲッペルスのタイピスト兼秘書だった。ベルリン陥落直前まで宣伝省大臣官房秘書室で勤務し、最後の数日間はソ連軍がベルリン市内に侵攻している中、宣伝省の防空壕の中で書類をタイプし、ベルリンの降伏のための白旗を縫った。当時のことを彼女は七十年近く沈黙を守った後にドキュメンタリー映画「ゲッペルスと私」のためにカメラの前で回顧し、語った。この本は、彼女の語ったことを年代順に並べ替え、編集したものである。

彼女はナチスドイツの中枢に勤務した人だが、ナチスが何をやっているかについては全く興味もなく無知であった。そして、自分には罪はないと断言し、確信している。愚かであった、とは思ってはいるし、こんなふうには語ってはいるが。

あの政権の実現に加担したという意味で、すべてのドイツ国民に咎あるというのなら、話は別よ。そういう意味では、私も含め皆に罪があった。

貧しい家の五人兄弟の長女である彼女は、親の言いつけに従い、働きに出ねばならなかったし、親が求めるだけの給与も得なければならなかった。たまたま知り合ったナチス党員が国営放送局の仕事先を提供してくれて、そこで働くためには党員になる必要があったから、党員になっただけである。有能なタイピストだったから、党に認められ、政府中枢のタイピストに昇格していったが、彼女が興味があったのは、給料の良さであり、仕事のしやすさでしかなかった。ユダヤ人の友達がいて、仲良く付き合っていたが、彼女の音信が途絶えたときも、戦争のせいだと思っただけでそんなに心配しなかったし、強制収容所というのは、よほど悪いことをした人達がいれられる場所だとしか思っていなかった。ホロコーストの書類なども直ぐに目に留まる部署にいながら、秘密の書類に目を通してはいけないと言われればそれに従うだけで、信頼されている自分を誇りに思いこそすれ、どこで何が行われているかになんて全く興味ももたなかった。政治は、自分の外にあるものであって、何が起きているか、ぎりぎりまで知ろうともしなかった。ただ、指示されたとおりに働いただけの、普通の勤め人でしかなかったのだ。

悪は平凡な形をしている、とハンナ・アーレントは看破したが、ポムゼルは、まさしくその典型だった。見ないようにし、興味をもつことを放棄し、その場で求められていることだけに忠実でありつづけた。やっていることがどんな罪や悪につながっているかなんて、想像もせず、知る必要も感じなかった。

ポムゼルは多くを知らなかったし、多くを知りたいとも思わなかった。不用意に知って、良心の呵責に苛まれることを避けようとした。多少の矛盾やおかしなことがあっても、それらを突き止めて厄介な事態に巻き込まれたくないという思い、一種の防衛本能が働いていたのだろう。そこに思考の停止状態が生じる契機があった。

(引用はすべて「ゲッベルスと私」より)

ナチスドイツがしたことに比べればスケールは小さいが、私は本書を読みながら、ずっと思い出していたことがある。今年、話題になった例の日大フットボールチームの暴力的行為の問題である。

あの事件では、監督に暴力を指持された選手が敵陣の選手に怪我をさせ、その後、反省し、謝罪し、記者会見して真実を明らかにした。正直に謝罪した選手を人々は称賛し、指持を出した監督は徹底的に叩かれた。

確かに、指示を出した監督は間違っていた。だが、後から反省したとは言え、指示に従ってしまった選手にも罪がある、と私は思う。もちろん、今は反省しているのだろうが、現にそのときに、その集団の中で逆らうことができなかったし、それこそが正しいのだと突きつけられたことに対してNOが言えなかった。何が本当に正しいことなのかを自分自身の内部できちんと考え尽くせず、判断できず、実行してしまった。そのことを、彼は、一生をかけて背負っていくべきだと私は思う。彼自身は実際にそう考えているのかもしれないが、世間は、まるで彼が一転してヒーローであるかのように扱い、かわいそうに、とかばった。監督やコーチこそが悪の権化であり、彼は気の毒な犠牲者であるとさえ言われた。

でも違う、と私は思う。どんなに自分の属している集団の中で正しいとされていることであっても、広い目で、客観的に見たときに、間違っていることは間違っていると気づき、たとえ最後の一人になったとしても、自分はそれを認めない、正しいとは思えない、と言える勇気を持つ。それこそが必要なことなのだと私は思う。偉い人や、上の人、その集団が決めた正しさが、本当に正しいことなのかどうか、を自分自身の目で見直すこと。見ないふりをしないこと、逃げないこと。それができなかった自分を、もう一度見つめ直すこと、それは間違っていたのだと許さないこと。彼は、そこから出発するしか無いのではないか、と私は思う。

あのときに、謝罪した選手を褒め称えたこの国の空気が私は怖かった。正直に話したこと、謝罪したことは立派だったと思う。だが、彼は、単なる犠牲者ではない。一人の人間として、間違ったことをしたことは確かであり、その罪は、罪で有り続ける。彼の若さは、それを良き経験とし、その後の人生に生かしていくことができるものであると思うし、それはそれで良いのだが、少なくとも、一転して彼を英雄扱いする世間の空気が、私には怖かった。多くの人が「あの状況ではそうせざるを得なかっただろう、自分もきっとそうしてしまった。だから、責めてはいけない。」と平然と語ることが、本当に恐ろしかった。それは、ポムゼルがやったことと同じである。

流れの中で、自分の立ち位置を見極めること、自分がしていることにどんな意味があるかを、「空気を読まずに」「うまく立ち回ろうとせず」「たとえ人から非難されようと」自分の頭で、価値観でよく考え、見極める力とその勇気。それを私達は持つべきである。そして、この国では、それがとても難しい。みんなそうだ、自分もそうだ、と言ってしまってはばからない、そんな空気が、私は心底怖いのだ。

2018/12/21