155

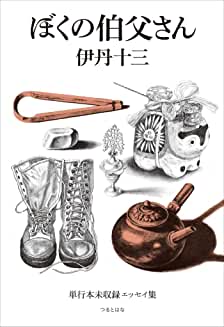

「ぼくの伯父さん」伊丹十三 つるとはな

前にも書いたとおり、伊丹十三は、私にとって映画監督や俳優である以前に、エッセイストである。この本は、没後二十年、単行本未収ロックのエッセイを集めたものである。Titleの本棚に並んでいたので、ついつい買ってしまった。センスのいい本屋に行くのも考えものである。帰りの荷物は重いわ、置き場には困るわ、本なんて買うもんじゃないのにねえ。

例によっての伊丹節、小気味のいいエッセイが並んでいる。卓越した挿絵(本人画)もあれば、和田誠の絵もある。

最初の方に、自分が父親を、これから思春期という時期に失ったことが書かれている。だから男のモデルなしに成人せねばならなかったが、それは悲惨で、およそ十年は回り道したと書いてある。また、読書が父親代わりだったとも書いてある。書物なくしては私は、自分にも、妻にも、子供にも出会えなかったろう。と

なんだかこのあたりの記述に、私はしみじみしてしまう。私自身も、読書を親代わりに育ったような部分は多々あって、書物なくしては、自分にも夫にも子どもたちにも出会えなかったと思えてならないからだ。

共感するのは、あとは例えば「子育ての大方針」という文章のこんな部分。

自尊の根本には自愛ということがあるのでして、人間はやっぱり自分を愛することができなきゃだめだ、自分を愛することができぬものになんで他人が愛せよう(その点私は不幸な人だったわけよ。自分が少し好きになってきたのはやっとこの頃だもんね)。

でね、自分を愛するというのは、自分にかまけることじゃなっくて、自分のことは忘れてられるということなのね、自分に関してはもう安心なんだから放っといていいや、という境地が尊いわけで、そのためには、やはり幼年時代は溢れるような愛情に包まれて育つのが望ましい、そのためにはやはり「アーラ可愛いわねェ」ということもある程度必要なわけで、その辺を斟酌しつつ個個のケースに当たらねばならぬ(オヤ、もう枚数が尽きた)。

このあとも、子供のためには夫婦が仲良くなくちゃいけないとあって、生まれ変わってももう一度妻と結婚するみたいなことが書いてある。なんだかねえ、伊丹さんは、最後までこの辺りにいろいろな問題を抱えていたのではないだろうかと私は勝手に想像しちゃうのである。あんなに自信満々で自分流のやり方を貫き通した伊丹さんが、自分が好きになったのはやっとこの頃だとか、私は不幸な人だったとか書いていることに、胸が痛むのだ。信子夫人に疑われたり悲しまれたりすることは、もしかしたら彼にとって生きる大地が揺らぐことだったかもしれない。自分が好きになれたことと、信子夫人の存在は、絶対に大きな関連性があると思うしね。死の直前に、他のお姉ちゃんとの問題があったりしたのは、世間が想像するよりも人生の根幹に関わる大問題になっていたんだろうなあ、と下世話に思ってしまう・・・。伊丹さん、変なこと考えてごめんよ。生きていてほしかったなあ。

(引用は「ぼくの伯父さん」伊丹十三より)

2018/2/5