153

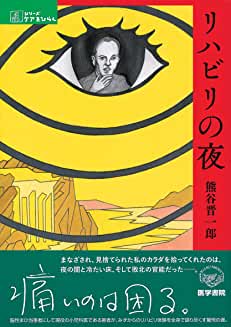

「リハビリの夜」 熊谷晋一郎 医学書院

この本を薦めてくれたのは、だれだったのだろう。もしかしたら、これはものすごい本なのかもしれない、と思う。

以前に、脳性麻痺で何度も手術を受けさせられ、無意味なリハビリをさせられ、逃げ出して一人暮らしを始めた女性の話を読んだことがある。あれは、何の本だったのだろう。大きな衝撃を受けたのは覚えているのだけれど。この作者も、脳性麻痺で歩くことが出来ず、物心ついた頃から、ずっとリハビリを受け続けてきたそうだ。それは、ほぼ、無意味なことであったのだが。

この本には、脳性麻痺リハビリテーションの戦後史がごく簡単にまとめてあったのだが、前述の女性がそうだったように、手術によって救う、という方法論と、リハビリによって治る、という立場が対立しながら脳性麻痺の治療現場は歩んできたという。それから、障害受容論があり、そして今はダイナミックシステム理論が提唱されつつある・・・。

脳性麻痺が、手術やリハビリによって根治すると考えられて、体を切り刻まれたり、うまく体が動かないのは本人の努力不足であると言われた時代を思うと、とても苦しい。しかし、この本はそういうことを書こうとしているのではなく。

リハビリを受けていると、トレイナーは、もっと自主性を持って動いてご覧、と言うという。ところが、彼が、自主性を持って動こうとすると、体は硬直し、あらぬ動きを始める。すると、トレイナーは、「違う」と苛つ。つまり、彼の求める自主性とは、彼の予期し願った動きをすることに他ならない。しかし、それは不可能なのである・・・・。

という話を読んでいて、私は既視感を覚える。これは、親が子どもにもとめる、あの、過干渉で勝手な押し付けの愛情に似ている。

そうしたリハビリを受ける中で感じた敗北の官能や、ものと自分の動きとの関わり、隙間にある自由、そして二次障害や衰えについて、筆者は、恐ろしいほどに率直に、しかしながらとんでもなく理屈っぽく言葉を尽くして語っている。

筆者は東大医学部を卒業して小児科医となり、幾つかの病院勤務を経て、今は東大先端科学技術研究センター特任講師である。一人では歩くことすらできない彼が、そうした経歴を持つに至った経緯は、気が遠くなるような努力があったのだろうと思われるが、しかし、それもまた、この本の語るところではない。

この本に語られているのは、たとえば、動かない体が、本人に、どのように認識されるか、また、動けない自分にとっての世界が、例えばすぐそこにあるトイレが、冷蔵庫が、どのようなものとして感じ取られるのか、そして、リハビリを通して、心や体のなかにどんなことが起きていたのか、である。そしてまた、動けないということといまを生きるということの折り合いの付け方やこれからについてが、静かに語られている。

大学進学を機に、一人暮らしを初めて、トイレに行こうとして敗北した事実の記述は、私の胸を揺さぶる。悲哀ではなく、悔しさではなく、甘美とも言える感情さえ湧き上がる。こんなにも大きなドラマが、たかがトイレにいくという行動にある。そして、様々な道具や工夫の果てに、トイレがだんだんに自分とつながっていくという感覚が、実感として理解できる、様な気がしてくる。そんな気がするのは、冷静で客観的で、かつ丁寧な描写のおかげである。伝えるためにあらゆる言葉を駆使し、吟味したのであろうこの文章に、私は吸い取られる。

一人で、トレイにもいけない彼でも、一人暮らしができる。しかし、例えば電動車いすに座って、注意深くカギを取り出し、ドアの鍵を開ける、その最中に鍵を落としてしまったら、もう、彼は拾うことができない。そういう危機を、彼はそのままに受け止めて、一人で暮らすのだ。

一人暮らしを始めてからというもの、私の近くには常に交渉を必要とする他者がいる。それはトイレであったり、腸であったり、介助者であったりするのだが、私は彼らなしでは生きられず、彼らとの継続的な介入し合いのおかげでようやく凍結しがちな我が身をなんとか開き続け、つながりを保つことが可能となっている。

私と他者とのほどきつつ拾いあうような関わりではなく、単体で切り離された私の運動のみを問題化して、正常な発達のシナリオになぞらせるようなリハビリの過ちは、そのようなモノや人の自己身体を含めた、他者の存在を軽視したところにあると言えるだろう。

開放と凍結の反復が他者へと開かれたときに、そこに初めて新しいつながりと、私にとっての世界の意味が立ち現れる。そして、前者とのつながりがほどけ、ていねいに結び直し、またほどけ、という反復を積み重ねるごとに、関係はより細かく分野化され、深まっていく。それを私は発達と呼びたい。

それでも、一人暮らしができるという自由に彼は有頂天であったが、脳性麻痺の人間には、やがて二次障害がやってくる、衰えもまた、早くやってくる。できたことも出来なくなる日が来る。そのことすらも、彼は静かに受け入れる。

衰えは、ある意味では「敗北」を意味する。これまで成し得ていた事、享受できていたことの多くができなくなってしまうことは、当然ながら幾ばくかの痛みを伴う出来事である。しかし、それは同時に許しでもあるのだ。一人で立つ自分を失う一方で、一人で立てなくなったわが身が世界との広い拾われる関係を取り戻すような、つながりの回復でもあるのだ。そのような回復過程に目を向けたとき、衰えは必ずしも恐怖や不安や悲しみの色だけではなく、開かれてつながっていくような官能を伴うものになっていくだろう。

私は、この筆者に、ただひたすら、敬意をかんじる。そして、生きるということ、今の自分のあり方をどこまでも受け入れて、他者とつながっていこうとするあり方を、私は私なりにやっていこうと考える。彼に彼の困難があるように、私には私の困難がある。そういう意味で、私もまた彼と同じなのだから。

2011/11/17